Ce numéro d’Adesso sera différent des autres. Nous tenterons de répondre à une question qui nous est souvent posée : « oui, mais au fond, qu’est-ce que vous voulez ? ». Certains s’étonneront peut-être du choix d’un sujet aussi général en cette période où la répression s’échauffe, avec les dernières incarcérations d’anarchistes à Trento et dans le reste de l’Italie. Les choses à dire sur tout cela ne manquent certes pas, et nous les dirons au plus vite. Désormais, même les aveugles devraient se rendre compte que le pouvoir frappe de façon toujours plus ouverte toute forme de dissensus. Cependant, la répression ne doit pas nous couper le souffle en nous forçant à ne suivre que ses temporalités. Le rôle des éternels Cassandre ne nous plaît pas. C’est peut-être pour cela que nous avons senti l’exigence — pourquoi maintenant ?, ce n’est pas facile à dire — d’écrire quelques lignes sur la vie pour laquelle nous nous battons, au-delà des luttes et des épisodes particuliers, et en dépit des policiers, des procureurs, des journalistes et des matons. Les problèmes que nous soulevons — comme par exemple celui d’une société sans prison — seront pour ainsi dire à peine effleurés. Il nous faudrait pour cela bien autre chose qu’un numéro d’Adesso. Nous avons pourtant envie d’essayer, même dans les limites étroites de notre feuille de critique sociale. Mais d’où partir ?

Nous savons qu’il est impossible d’aller au fond de nos désirs, qui sont littéralement sans fond. En même temps, nous n’éprouvons aucune difficulté à admettre que nous avons un idéal. Pour nous, un idéal est un mode quotidien de vivre et en même temps la préfiguration du monde dans lequel nous voudrions habiter. Idée, idéal sont des concepts qui renvoient, étymologiquement, à la capacité visuelle, à la vision. Il s’agit d’une faculté imaginative, de préfiguration, justement.

Préfigurer ne signifie pas construire de minutieuses architectures de mondes alternatifs, des cartes détaillées de la terre d’Utopie. C’est aussi impossible, parce que cela renverrait à une idée de société opposée à celle que nous voulons : ce serait une société planifiée par quelques uns dans l’intention d’ « améliorer l’humanité », même contre… sa propre volonté.

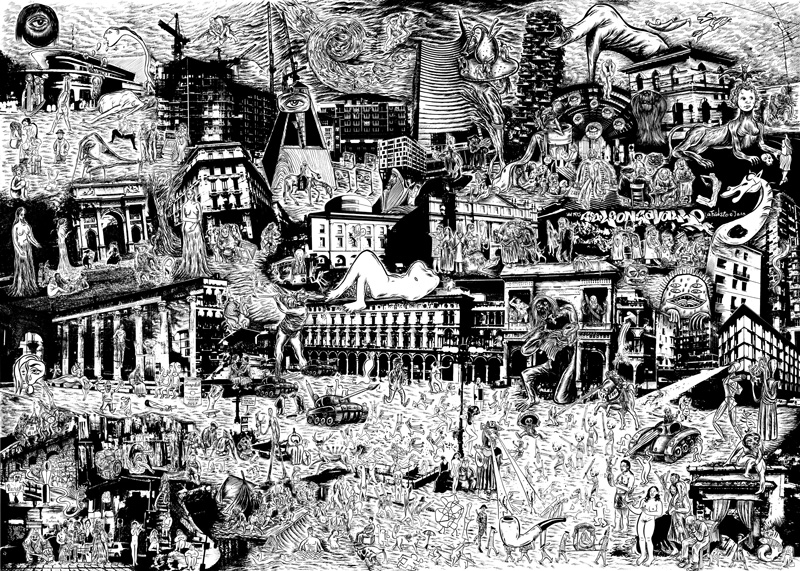

Pour nous, la préfiguration est une image qui traverse l’esprit, une image dans laquelle l’expérience se mêle à la tension et l’espérance, dans laquelle les possibilités du passé rencontrent la rupture du présent. Cette image se nourrit de luttes et de valeurs, de techniques et de savoirs, d’espaces et de temps. Voilà de quoi il sera question dans ce numéro, conscients que ce que nous voulons ne peut que « porter la panique à la superficie des choses ».

Comme des pierres sur l’eau

Nous sommes avant tout des individus. Les définitions, lorsqu’elles ne sont pas des cages, sont comme des pierres jetées sur l’eau : elles créent des cercles toujours plus vastes, sans qu’aucun d’entre eux ne réussisse à contenir entièrement notre individualité. Conscients de cela, les mots ne nous font pas peur. Pourquoi sommes nous anarchistes ?

Parce que nous voulons un monde basé sur la réciprocité et sur l’entraide, et non pas sur la domination et l’exploitation. Un monde sans Etat et sans argent.

Nous reconnaissons la nécessité d’accords — ou, si on préfère, de règles — pour vivre ensemble ; mais, pour nous, les seuls accords dignes de ce nom sont ceux créés et définis librement et réciproquement, et non pas ceux imposés unilatéralement par ceux qui ont le pouvoir de faire les lois et la force militaire pour les faire respecter. Règles et lois ne sont pas du tout synonymes. La loi est un mode bien particulier — basé sur la coercition — de concevoir la règle. Dans la limite des possibilités, nous avons jusqu’à présent cherché à vivre sur la base du libre accord, refusant qu’une autorité décide pour nous.

Nous sommes pour l’entraide, parce que nous savons que l’équité ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée d’un sentiment de solidarité conscient et volontaire. Contrairement au modèle libéral qui voit dans la liberté de l’autre une limite à la sienne, nous sentons que notre liberté s’étend à l’infini à travers la liberté des autres. Contrairement au communisme autoritaire, nous savons que l’égalité est la sœur du despotisme si elle n’est pas l’espace dans lequel exprimer les différences individuelles.

Un mode différent de concevoir les règles détermine aussi une manière diverse d’affronter les conflits. Tout d’abord, pour nous chacun répond uniquement de la violation de règles qu’il a lui-même défini et partagé — et non pas de lois que d’autres ont fixé en son nom ; en second lieu, ces mêmes conflits sont affrontés sur un mode non répressif, comme des signaux d’accords inadéquats, comme l’expérimentation de nouveaux rapports. Dans tous les cas, la solution aux désaccords ne doit pas être institutionnalisée dans des organes répressifs -comme les prisons et les ségrégations en tout genre — qui ne feraient rien d’autre que recréer ce pouvoir oppressif et arbitraire dont nous connaissons tous la nature et les conséquences. En bref, la « justice » ne doit jamais être séparée de la communauté qui l’exprime, en s’incarnant dans des organes spécialisés qui tendront avant tout à se reproduire, eux et leurs privilèges. Aucune recette, évidemment, seule une sensibilité anti-autoritaire à affiner sur les ruines de toutes les prisons.

Afin de pouvoir décider ensemble sans pouvoir centralisateur, il est nécessaire de pouvoir dialoguer de manière directe et horizontale. La société pour laquelle nous nous battons est une société du face à face. Une civilisation de masse, comme la civilisation industrielle, spécialise à l’extrême les tâches, crée partout des hiérarchies et rend les individus incapables de comprendre le produit de leurs relations sociales. Parce que la pensée n’est unie à l’action que dans l’individu -les forces sociales sont toujours aveugles-, il est nécessaire que l’activité accomplie soit directe, contrôlée et comprise par les individus eux-mêmes. Le travail salarié est en revanche basé sur l’exact contraire : quelques dirigeants organisent pendant que la masse exécute, incapable de maîtriser et de réparer les machines -dont on devient ainsi un simple appendice-, ni de comprendre le produit de sa propre activité.

Ce n’est que dans les esprits autoritaires que l’universel et le local s’opposent, dans une telle vision il n’y aurait pas d’issue au gigantisme des villes et des appareils productifs. En réalité, ou nous réussirons à réinventer une vie sociale sur des bases plus modestes — du petit au grand à travers des unions horizontales-, sur des techniques plus simples, ou nous nous dirigerons toujours plus vers la désintégration de toute autonomie individuelle et vers le chaos écologique. Il est urgent de dissoudre les liens massifiés -sources de conformisme, de pollution et d’angoisse existentielle — pour en expérimenter d’autres, plus adaptés aux besoins et aux désirs de chacun.

Contrairement à la vision du progrès qui nous est imposée, dans laquelle l’histoire est une sorte de ligne droite qui va des cavernes au Fond Monétaire International, l’humanité a vécu pendant des millénaires dans des communautés sans Etat et sans pouvoir centralisé. Aujourd’hui, il ne s’agit certes pas de rêver à un mythique âge d’or, mais plutôt de redécouvrir dans le passé quels rapports et quelles techniques peuvent nous aider à transformer le présent. Pour nous, la redécouverte d’une nouvelle autonomie (alimentaire, énergétique, médicale, etc.) est indissociable d’un processus révolutionnaire de destruction de l’Etat et du démantèlement de la société industrielle. Réinventer un rapport entre la solitude et la rencontre, la forêt et le village, la campagne et le bourg, n’est pas seulement une tension éthique : c’est une nécessité vitale. Le capitalisme attaque les sources mêmes de la vie — la nourriture, l’air, l’eau — en les transformant en marchandises. Il est pour nous illusoire de penser se retirer dans une quelconque réserve de ce gigantesque supermarché. Elargir les espaces d’autonomie — en expérimentant des formes de vie et de rapports autres — et subvertir le présent ordre des choses, répétons-le, sont des aspects inséparables.

Contrairement à la propagande technologique, pour laquelle tout ce qui est techniquement efficace devient socialement positif, nous pensons que les techniques ne valent que soumises à des considérations éthiques et sociales, et que l’on doit faire marche arrière lorsqu’une prétendue efficacité technique s’obtient grâce à une plus grande spécialisation, un pouvoir plus puissant ou un appauvrissement général des rapports humains.

« Et donc ? »

Certaines de ces réflexions sont désormais banales pour beaucoup de personnes, révolutionnaires ou même seulement critiques. Ce qui nous caractérise comme anarchistes, c’est que nous considérons les fins inséparables des moyens, parce que les méthodes de lutte laissent déjà entrevoir la vie pour laquelle nous nous battons. En dépit du machiavélisme dominant, nous savons qu’en refusant d’employer certains moyens on refuse aussi certaines fins, justement parce que ces dernières sont toujours contenues dans les premiers. On sait, et les exemples historiques foisonnent, où a porté la logique de l’opportunisme, des exceptions tactiques et stratégiques, de la « transition vers le communisme » (qui ne finit jamais mais justifie tout). à des dictatures impitoyables ou à des social-démocraties assassines.

Quelqu’un disait qu’on ne peut combattre l’aliénation avec des formes aliénées. On ne peut reproduire dans ses propres rapports et dans ses pratiques les mêmes dynamiques que celles de la domination qu’on combat. Ainsi, nous sommes pour l’auto-organisation des luttes, c’est-à-dire pour une autonomie face à toutes les forces partidaires et syndicales, pour la conflictualité permanente avec le pouvoir, ses structures, ses hommes et ses idéologies. Ainsi, de même que nous refusons l’imbroglio électoral — par lequel la dictature du capital est occultée — , nous refusons en même temps les leaders, les hiérarchies, les comités centraux, les porte-parole médiatiques (soit les futurs chefs politiques).

Attaquer le pouvoir plutôt que de le reproduire, en déserter les institutions plutôt que d’en mendier les subventions, sont des méthodes qui, dans l’immédiat, peuvent sembler peu efficaces et s’accompagner d’un certain isolement (bien préparé par le lynchage médiatique permanent). A cela, on peut répondre que le sens de ce qui est fait se saisit dans l’activité elle-même, et non pas avec en en mesurant les résultats quantitatifs ; on ne peut mesurer les forces sociales à coup de recensements, notamment parce qu’elles sont imprévisibles : ce que nous percevons, au fond, ne sont que les premiers cercles formés par les pierres que nous lançons. D’autre part, la recherche de la cohérence est la force qui contient toutes les autres, et ceci non pas par adhésion sacrificielle à une doctrine, mais pour le plaisir procuré lorsque l’esprit est en accord avec lui-même. C’est dans l’union de la pensée et de l’action, disait Simone Weil, que se renouvelle le pacte de l’esprit avec l’univers.

Ainsi, ce qui peut sembler du « purisme » (comme disent de façon dépréciative les réalistes) est en fait un mode bien concret de palper l’existence, « dans le fier plaisir de la bataille sociale ». Nous ne croyons pas aux soleils radieux de l’avenir qui surgissent des calculs faits dans les arrière-boutiques. Le monde dans lequel on voudrait habiter doit être le plus possible contenu dans ses propres rapports et comportements. Enfin, en ne collaborant pas avec les institutions, personne ne pourra jamais nous jeter à la figure de cracher dans la soupe -et ça aussi, ça compte.

L’auto-organisation dont nous parlons n’est pas une simple vue de l’esprit. C’est une expérience humaine qui existe depuis la nuit des temps, un grand arsenal théorique et pratique que le passé a transmis au présent. Beaucoup de ce qu’on appelle théories ont été suggérées par la réalité des luttes, par les expérimentations communautaires tout comme par les révoltes audacieuses et solitaires de ceux qui ont eu la détermination de défier le pouvoir, les habitudes et les préjugés de leur époque, de ceux qui ont attiré sur eux les foudres de tous les juges antiques et modernes. Du Moyen-Age à aujourd’hui, les exemples de communautés qui ont aboli la propriété privée et l’Etat, en une tentative passionnée de réaliser sur Terre le bonheur que les religions ont toujours enfermé au royaume des cieux, sont innombrables. Mais nous n’avons pas besoin d’un passé dans lequel chercher des justifications à nos désirs. L’auto-organisation est une réalité qui existe dans le monde actuel, soit comme pratique sociale lors des explosions insurrectionnelles (pensons aux assemblées de quartier en Argentine ou aux aarch en Algérie), soit comme méthode de lutte lors de conflits plus spécifiques (pensons aux récents blocus des nettoyeurs des trains, celui de Scansano Jonio ou de la Campania, aux grèves sauvages des conducteurs de trams et bus). Des milliers d’exploités font l’expérience de l’action directe non par idéologie, mais parce que c’est le seul mode pour arracher quelques améliorations réelles aux patrons. Cette critique anticapitaliste que les intellectuels serviles trouvent vaine, dépassée ou criminelle, de nombreux exploités la mettent en œuvre dans leurs luttes parce qu’ils expérimentent le capitalisme sur leur peau. Et nous, dans tout cela ?

N’ayant aucune mentalité avant-gardiste, nous donnons simplement notre contribution, partout où nous y réussissons, pour favoriser des pratiques d’auto-organisation et d’action directe. Lorsque c’est possible, nous initions en notre nom des situations de lutte sociale, autrement nous intervenons, sur nos bases, dans des luttes menées par d’autres. N’étant pas des spécialistes, nous n’avons aucun champ d’intervention exclusif, notamment parce que cette société a désormais atteint un tel degré d’interdépendance entre ses secteurs qu’il n’est possible d’en modifier en profondeur aucun aspect significatif sans remettre l’ensemble en discussion. Même la requête d’une nourriture non empoisonnée signifie pour être satisfaite — comme quelqu’un l’a déjà écrit — le démantèlement de l’ensemble du système de production, d’échange et de transport existant. Du problème de la dévastation de l’environnement à celui de la guerre, la critique se retrouve face à la société toute entière et à ses chiens de garde lorsqu’elle veut aller au fond des choses. Bien sûr, certaines questions nous tiennent plus à cœur que d’autres, et notamment parce que nous pensons qu’elles sont moins récupérables — c’est-à-dire neutralisables — que d’autres par la domination. Si on peut concevoir qu’un pouvoir produise moins d’incinérateurs ou certaines technologies hautement nuisibles, il n’est pas concevable qu’un pouvoir fasse moins de prisons, de la même façon qu’il n’a jamais existé de fossoyeurs de révolutions qui n’en aient reconstruit. Pourtant, à bien y regarder, le problème même de la prison renvoie à celui de l’autonomie des décisions et de ce que chacun a besoin pour vivre. Tant que nous n’apprendrons pas à préférer le libre accord à l’imposition, la solidarité à la compétition avilissante, la logique du châtiment reconstruira ses cages et ses horreurs. Nous sommes pour la rupture révolutionnaire parce que nous savons que les mentalités serviles ont besoin d’une violente secousse au même titre que les institutions sociales, mais nous savons aussi qu’une insurrection est seulement le début d’un changement possible et non pas une panacée. Prêts à nous unir à quiconque souhaite vraiment abattre la domination actuelle, nous défendrons aussi bec et ongles notre possibilité de vivre sans imposer ni recevoir d’ordres d’une autorité, d’un parti ou d’un comité central. L’expérience historique nous a appris que les pires oppresseurs peuvent endosser l’habit du révolutionnaire, et nous ne voulons certainement pas nous retrouver alliés avec les étrangleurs de toute spontanéité subversive et de toute liberté. Pour nous, l’unique violence acceptable est celle qui libère et n’asservit pas, celle qui détruit le pouvoir et ne le reproduit pas, celle qui défend à chacun la possibilité de vivre à sa façon. Imposer la liberté est un contre-sens. Si je devais dresser l’échafaud pour vaincre, disait Malatesta, je préférerais alors perdre.

Que le chœur des intelligences soumises répète qu’une révolution est impossible ne nous impressionne ni ne nous étonne. N’est-ce pas ce que les trente tyrans répétaient aux démocrates athéniens, les aristocrates aux bourgeois, les latifundistes aux paysans mexicains, les démocrates aux anarchistes espagnols, les bureaucrates staliniens aux insurgés hongrois, les sociologues aux enragés du mois de Mai ? « Celui qui fait la révolution à moitié creuse sa propre tombe ». C’est le seul enseignement que nous voulons tirer de ceux qui nous ont précédé sur la route d’une révolution anarchiste.

Nous considérant comme des exploités aux côtés des autres exploités, nous pensons que notre impatience, notre détermination à attaquer ici et maintenant font aussi partie du conflit de classe. Nous n’admettons pas de hiérarchie fondée sur les risques prévus par le code pénal : un tract a la même dignité qu’un sabotage, parce que pour nous l’action directe ne s’oppose pas à la diffusion des idées.

Les années à venir seront lourdes de conflits, certains difficiles à déchiffrer, d’autres clairs parce que nets comme les barricades. Le terrain de l’acquiescement et de la soumission se fissure, de nombreux signes d’insatisfaction le révèlent. L’auto-organisation reviendra cogner avec force à la porte de la guerre sociale.

Nos complices sont et seront tous les individus disposés à se battre pour conquérir la liberté avec les autres, et prêts aussi à risquer la leur.

Prison de Trento, 23 juillet 2004

Adesso

CP 45

38 068 Rovereto (TN)

Italie

Comme des pierres sur l’eau

Comme des pierres sur l’eau