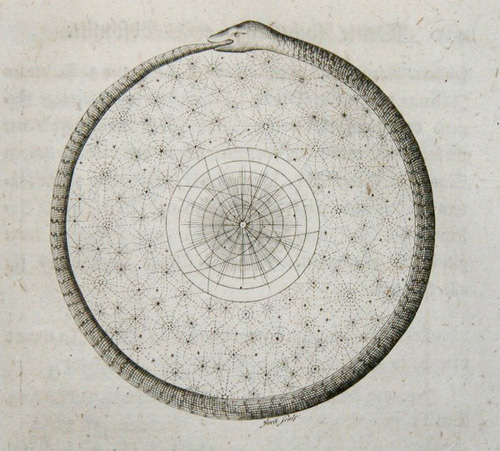

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) nous laisse au mieux un slogan et un livre. Le premier est ce Ni Dieu ni Maître qui fut le titre du journal qu’il fonda en novembre 1880, quelques mois avant sa disparition. Le second est le fascinant L’Eternité par les astres, une méditation sur l’existence de mondes parallèles et sur l’éternel retour. Un cri de bataille et un ouvrage philosophique d’astronomie : voilà tout ce qui mérite d’être retenu de Blanqui. Le reste, nous le laissons volontiers à la poubelle de l’histoire, qu’il s’agisse de ses autres journaux (comme La patrie en danger) ou de sa politique avant-gardiste et autoritaire.

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) nous laisse au mieux un slogan et un livre. Le premier est ce Ni Dieu ni Maître qui fut le titre du journal qu’il fonda en novembre 1880, quelques mois avant sa disparition. Le second est le fascinant L’Eternité par les astres, une méditation sur l’existence de mondes parallèles et sur l’éternel retour. Un cri de bataille et un ouvrage philosophique d’astronomie : voilà tout ce qui mérite d’être retenu de Blanqui. Le reste, nous le laissons volontiers à la poubelle de l’histoire, qu’il s’agisse de ses autres journaux (comme La patrie en danger) ou de sa politique avant-gardiste et autoritaire.

Tous ne partagent pourtant pas cette conviction, à tel point que ces derniers temps, certains s’évertuent même de remettre à l’honneur ce nom qui semblait destiné à l’oubli. Sa redécouverte a été menée par les subversifs autoritaires les plus énergiques et les moins rigides, habiles dans l’art de flairer l’air du temps. Face à l’effondrement toujours plus impétueux de cette société, face à l’extension permanente du feu des émeutes, ils se sont rendus compte qu’il était plus probable (et aussi plus désirable) que se cache une insurrection qui vient au coin de la rue qu’une victoire électorale de l’extrême-gauche (qui se retrouverait par ailleurs à devoir gérer et résoudre une situation dont aucune issue ne serait indolore). Sans cela, ils auraient couru le risque de laisser le champ libre à ces rustres d’anarchistes, les seuls à n’avoir jamais abandonné les perspectives insurrectionnelles, même lors des années les plus grises de la pacification sociale. Ces autoritaires se sont aussi rendu compte que les sinistres ancêtres de la critique sociale, leurs soi-disant «classiques», ne pouvaient leur être d’aucune aide, vu qu’ils ont perdu leur éclat depuis longtemps déjà. Après leur avoir dressé des autels pendant plus d’un siècle, après avoir fait de leur pensée des phares lumineux au milieu d’une bourrasque révolutionnaire qui a terminé par le plus honteux des naufrages, leurs noms n’offrent désormais plus aucune garantie. Au contraire, ils provoquent de véritables phénomènes allergiques de rejet. Blanqui l’oublié, ce grand représentant de l’insurrectionalisme autoritaire, présente à l’inverse toutes les caractéristiques pour servir de référence historique alternative, originale, charismatique, à la hauteur de l’époque qui vient.

Marx, qui réchauffait les fauteuils du British Museum pour enseigner la plus-value ou la subsomption du capital, ou Lénine, travaillant dans un comité central pour préparer le triomphe de la bureaucratie de parti, disons la vérité, n’attisent plus grand chose. Mais Blanqui, grand Dieu, quel homme ! Il y a d’abord sa vie –auteur de nombreuses tentatives insurrectionnelles, surnommé l’Enfermé pour avoir passé 33 années derrière les murs des prisons impériales françaises–, qui suscite un respect inconditionnel à même de réduire toute critique éventuelle, sinon au silence, du moins à la prudence. Et puis il y a aussi son action militante explosive, son agitation incessante, son activisme fervent, liés à un langage simple et immédiat, qui exprime une pensée communiste réfractaire au froid économicisme marxiste. C’est d’ailleurs là que réside sa force d’attraction actuelle. Vu le manque de recul, en une époque où les yeux doivent être perçants, ne serait-ce que pour trouver des alliances, Blanqui peut être apprécié par tout un chacun : par les autiautoritaires qui ont soif d’action, comme par les autoritaires en mal de discipline. S’il avait été à son époque un peu snobé par les érudits du socialisme scientifique (qui reconnaissaient ses bonnes intentions mais lui reprochaient au fond les mêmes défauts qu’à Bakounine), et combattu fermement par les ennemis de toute autorité, il dispose aujourd’hui –en pleine éclipse du sens– de toutes les cartes en main pour prendre sa revanche.

Blanqui n’était en effet pas seulement un agitateur permanent et fougueux (et là les libertaires s’évanouissent d’émotion), c’était également un dirigeant permanent et calculateur (et là les orphelins du communisme d’État se confondent en applaudissements). Il a joint le courage des barricades au martyr de l’enfermement, l’oeil perdu à scruter le firmament. Il n’a pas formulé de grands plans théoriques, d’élaborations sophistiquées indigestes pour les estomacs contemporains étriqués, il a aussi donné ses instructions pour une prise d’armes. Blanqui ne prétend pas élaborer des réflexions profondes, parce que les réflexes préparés d’avance lui suffisent. C’est l’icône révolutionnaire parfaite pour le marché d’aujourd’hui, à présent que les systèmes complexes sur lesquels se prendre la tête ne sont plus appréciés. Aujourd’hui, on veut des émotions intenses à consommer. Et Blanqui ne nous assomme pas avec des discours abstraits, c’est un type pratique, lui. Direct. Un de ceux à écouter, duquel on a tous à apprendre, et auquel on peut donc se fier. Voilà pourquoi il a été exhumé. Voilà pourquoi, parmi les nombreuses incarnations de la dictature révolutionnaire, c’est le seul qui puisse passer pour un aventurier fascinant plutôt que se révéler immédiatement comme un homme de pouvoir mesquin. Avec un siècle et demi de retard, Blanqui les attrape tous. S’il avait un compte Facebook, il ferait une hécatombe de «J’aime».

Une réévaluation rendue plus alléchante encore par sa tactique d’action. Récemment, vous avez vu la classe ouvrière terroriser la bourgeoisie, ou plutôt un sourire s’épanouir sur le visage de Marchionne [dirigeant de la Fiat depuis 2004] ? Vous vous êtes rendu compte à quel point le prolétariat se bat pour son émancipation plutôt que comment il balance aux flics les manifestants les plus chauds ? Vous avez entendu les rues gronder de masses d’insurgés se dirigeant vers le Palais présidentiel plutôt que de masses de supporters se rendant au stade ? Vous avez remarqué combien les exploités se passionnent pour la critique sociale radicale plutôt que pour la dernière émission de reality-show ? Dans ses mémoires, Bartolomeo Vanzetti se souvient de ses heures nocturnes passées à parcourir des livres, arrachées avec détermination au sommeil réparateur des fatigues du travail. C’était un ouvrier, mais il passait son temps libre à étudier : pour comprendre, pour savoir, pour ne pas rester de la matière première prise au piège par les engrenages du capital (ou par la dialectique de quelque intellectuel). Aujourd’hui, les cernes des travailleurs ont d’autres causes. Ceux qui veulent participer à la guerre sociale en cours doivent donc tenir compte de cette évidence : les masses se foutent de la révolution.

Mais ce n’est plus un problème, vraiment, et vous savez pourquoi ? Parce que Blanqui se foutait des masses. Il n’en avait pas besoin. Une élite lucide, capable, hardie, prête à déclencher un coup bien calibré au moment opportun lui suffisait. Les masses, comme d’habitude, se seraient adaptées au fait accompli. En somme, même au beau milieu de l’aliénation capitaliste actuelle, certains nous redonnent de l’espoir. Les léninistes sont dépassés, eux qui ne se rendent pas compte qu’il n’est plus utile de construire le grand parti à même de guider les exploités. Les anarchistes aussi sont dépassés, eux qui sont stupides au point de ne pas s’apercevoir qu’il n’y a plus de conscience à diffuser parmi les exploités, pour éviter qu’ils ne finissent aux mains des partis. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une poignée de conspirateurs subversifs capables d’élaborer et d’appliquer la stratégie correcte. Un coup de main, et la question sociale est résolue ! Il faut l’admettre – Blanqui est l’homme juste, redécouvert au moment juste par des personnes qui ne peuvent qu’être justes.

Si justes d’ailleurs, qu’elles se gardent bien de prendre en considération la pensée de Blanqui dans son essence, détestable sous bien des aspects. Et ils le savent. Ses amis imaginaires en sont tellement conscients qu’ils se limitent à en vanter la puissance, le style, le sentiment, la détermination (qualités toutes admirables sans doute, mais qui ne nous disent pas grand chose sur celui qui les possède : Napoléon, Mussolini ou Ben Laden auraient aussi pu s’en vanter). Quant à ses amis réels, comme le communard Casimir Bouis, par ailleurs son éditeur, ils n’avaient pas de doutes sur le pourquoi du prestige de Blanqui :

« C’est l’homme d’État le plus complet que possède la révolution. »

Oui, la puissance blanquiste, le style blanquiste, le sentiment blanquiste, la détermination blanquiste – toutes choses mises au service d’un projet politique bien précis : la conquête du pouvoir. Et cela, même son surprenant traité d’astronomie, même son slogan le plus juste, ne réussiront jamais à nous le faire oublier.

Qui sait pourquoi parmi tous les braves gens qui veulent dresser les louanges d’un conspirateur du passé, d’un barricadier, d’un persécuté influent sur le mouvement, le nom de Bakounine n’est venu à l’esprit d’aucun ? Parce que si on se souvient du nom de Bakounine comme de celui d’un démon de la révolte, comme un synonyme de liberté absolue, celui de Blanqui serait plutôt synonyme de dictature. Bakounine souhaitait l’«anarchie», Blanqui annonçait l’«anarchie régulière» (il n’est pas adorable cet adjectif ?). Bakounine invoquait le «déchaînement des mauvaises passions», Blanqui prescrivait qu’«aucun mouvement militaire ne devant avoir lieu que d’après l’ordre du commandant en chef, il ne sera élevé de barricades que sur les emplacements désignés par lui» (le commandant auto-désigné, cela va sans dire, c’était lui, évidemment). Bakounine recherchait chez les conspirateurs quelqu’un de :

« Pleinement convaincu que l’avènement de la liberté est incompatible avec l’existence des États. Il doit vouloir pour cela la destruction de tous les États en même temps que celle de toutes les institutions religieuses, politiques et sociales, dont : les Églises officielles, les armées permanentes, les ministères, les universités, les banques, les monopoles aristocratiques et bourgeois. Cela afin que sur leurs ruines puisse finalement surgir une société libre, qui s’organise non plus comme aujourd’hui de haut en bas et du centre à la périphérie à travers l’unité et la concentration forcée, mais plutôt en partant du libre individu, de la libre association et de la commune autonome, de bas en haut et de la périphérie au centre, à travers la libre fédération. »

Blanqui cherchait quelqu’un qui, à la question «juste après la révolution, est-ce que le peuple pourra se gouverner de lui-même ?», réponde : «l’état social étant gangrené, pour passer à un état sain, il faut des remèdes héroïques. Le peuple aura besoin, pendant quelque temps, d’un pouvoir révolutionnaire» ; et qui mettrait en acte ses dispositions immédiates comme la «substitution du monopole [d’État] à la place de tout patron expulsé… Réunion au domaine de l’État de tous les biens meubles et immobiliers des Églises, des communautés et congrégations des deux sexes, comme de leur prête-nom… Réorganisation du personnel de la bureaucratie… Remplacement de toutes les contributions directes ou indirectes par un impôt direct, progressif sur les successions et sur les rentes… gouvernement : dictature parisienne».

Si au cours du XIXe siècle, Bakounine et Blanqui n’ont pas été que deux révolutionnaires comme beaucoup d’autres, si leur nom a acquis une telle réputation, c’est parce qu’ils ont été l’incarnation de deux idées différentes et opposées, parce qu’ils ont représenté pour le monde entier les deux visages possibles de l’insurrection : celui anarchiste contre l’État, et celui autoritaire en faveur d’un nouvel État (d’abord républicain, puis socialiste, et enfin communiste). Se sentir proche de l’un ou de l’autre, constitue en soi encore aujourd’hui le choix d’un camp sans équivoque.

Pour Blanqui, l’État représentait l’instrument moteur de la transformation sociale, vu que «le peuple ne peut sortir du servage qu’avec l’impulsion de la grande société de l’État, et il faut un beau courage pour défendre le contraire. En effet, l’État n’a pas d’autre mission légitime». Critiquant les idées proudhoniennes, il arguait que toute théorie qui prétendait émanciper le prolétariat sans avoir recours à l’autorité de l’État lui semblait une chimère ; pire, il s’agissait «peut-être» d’une trahison. Il n’était pas ingénu au point de se créer des illusions. Il était simplement persuadé que «bien que tout pouvoir soit par nature oppresseur», tenter de s’en passer ou de s’y opposer reviendrait à «convaincre les prolétaires qu’il serait facile de marcher pieds et poings liés». Ceux qui tenteraient donc de faire passer la réévaluation de l’Enfermé au nom d’un intérêt pour la seule pratique de l’insurrection, d’une nécessité technique qui irait au-delà de toute perspective commune, ceux-là mentiraient délibérément (à l’exception naturellement des nigauds libertaires dont ce n’est même pas la peine de parler). Si Blanqui recherchait bien un accord «sur le point capital, je veux dire les moyens pratiques qui, en définitive, sont toute la révolution», il ne cachait pas par ailleurs le lien qui unit l’action à la pensée :

« Les moyens pratiques se déduisent des principes et dépendent aussi de l’appréciation des hommes et des choses. »

Un de ses textes les plus connus, ces Instructions pour une prise d’armes qui ont continué après les Situationnistes à fasciner tant de jeunes intellectuels aspirants généraux d’une nouvelle armée rouge, n’est pas qu’un manuel pour des insurgés. Ce n’est pas pour rien que la revue Critique sociale l’avait déjà publié en 1931, non pas attirée par son «côté strictement militaire et anachronique», mais pour souligner «la valeur de cette importante contribution à la critique des soulèvements anarchiques». En effet, ces Instructions sont une apologie permanente du besoin d’une autorité capable de mettre fin à une liberté considérée comme contre-productive. C’est le cri écœuré d’un homme d’ordre à la vue de tant de désordres :

« De petites bandes vont désarmer les corps de garde ou saisir la poudre et les armes chez les arquebusiers. Tout cela se fait, sans concert ni direction, au gré de la fantaisie individuelle. »

Ce texte est un acte d’accusation contre :

« Le vice de la tactique populaire, cause certaine des désastres. Point de direction ni de commandement général, pas même de concert entre les combattants… les soldats n’en font qu’à leur tête. »

En somme, si l’insurrection est défaite malgré le courage et l’enthousiasme de ceux qui y prennent part, c’est parce qu’il «manque l’organisation. Sans organisation, pas de possibilité de succès». Cela semble évident, mais comment obtient-on cette organisation, cette coordination, cet accord entre les insurgés ? A travers la diffusion horizontale, préventive et la plus étendue possible, d’une conscience, d’une attention, d’une intelligence sur les nécessités du moment (hypothèse libertaire), ou bien à travers l’instauration verticale d’un commandement unique qui exige l’obéissance de tous, ce tous tenus jusqu’alors dans l’ignorance (hypothèse autoritaire ?). Blanqui a bien entendu ses instructions pratiques à donner en la matière :

« Une organisation militaire, surtout quand il faut l’improviser sur le champ de bataille, n’est pas une petite affaire pour notre parti. Elle suppose un commandement en chef et, jusqu’à un certain point, la série habituelle des officiers de tous grades. »

Afin d’en finir avec «ces soulèvements tumultueux, à dix mille têtes isolées, agissant au hasard, en désordre, sans nulle pensée d’ensemble, chacun dans son coin et selon sa fantaisie», Blanqui ne cesse de fournir sa recette :

« Il faut encore le répéter : la condition sine qua non de la victoire, c’est l’organisation, l’ensemble, l’ordre et la discipline. Il est douteux que les troupes résistent longtemps à une insurrection organisée et agissant avec tout l’appareil d’une force gouvernementale. »

Voilà la pratique blanquiste de l’insurrection : une organisation sans pitié pour l’ennemi, mais qui sait imposer en son sein ordre et discipline, sur le modèle de l’appareil d’une force de gouvernement.

Pour nous, cette puanteur de caserne ne provoque qu’horreur et dégoût. Même s’il devait flotter dessus un drapeau rouge ou rouge et noir, ce serait toujours un lieu d’écrasement et d’abrutissement. Une insurrection qui, plutôt que de se développer en liberté à bride abattue, se mettrait au garde-à-vous devant une autorité serait perdue d’avance, elle deviendrait le simple vestibule d’un coup d’État. Contre cette possibilité lugubre, on peut heureusement toujours faire confiance à l’enivrant plaisir de la révolte qui, une fois qu’elle explose, est capable d’envoyer valser tous les calculs de ces stratèges.

Maurice Dommanget, qui a dédié à Blanqui une vie entière de dévotion, rapporte le climat qui régnait à Paris lors de la tentative insurrectionnelle du 12 mai 1839 :

« Blanqui cherchait à donner des ordres, à empêcher les désertions qui commençaient, à “vouloir organiser la foule”, tâche difficile, vu que presque personne ne le connaissait. Tous criaient. Tous voulaient commander. Et personne obéir. C’est alors que s’est produite une dispute plutôt vive et symptomatique entre Barbès et Blanqui, que personne n’avait jusqu’à présent signalée. Barbès accusa Blanqui de tous les avoir laissés tomber, Blanqui accusa Barbès d’avoir découragé tout le monde par sa lenteur, et provoqué le départ des pusillanimes et des traîtres. »

Lorsque l’insurrection éclate, lorsque la normalité cesse à l’improviste de freiner les possibilités humaines, lorsque tous veulent commander parce qu’aucun ne veut plus obéir, les prétendus chefs perdent toute autorité, s’empressent inutilement de donner des ordres, en viennent à se disputer entre eux. Le désordre des passions a été et sera toujours le meilleur et le plus efficace antidote à l’ordre de la politique.

La meilleure façon de comprendre l’abysse qui sépare la conception autoritaire de l’action insurrectionnelle de celle qui se veut antiautoritaire, est peut-être de les mettre face à face dans la même période, au sein du même contexte historique. Rien n’est plus instructif à ce propos qu’une comparaison entre Blanqui et Joseph Déjacque, l’anarchiste français proscrit après avoir participé aux journées de 1848. Quel est le modèle organisationnel dont Blanqui se fait l’apôtre ? Une structure pyramidale, rigidement hiérarchisée, comme par exemple sa Société des Saisons qui a précédé la tentative insurrectionnelle de mai 1839 : son premier élément était la semaine, composée de six membres et soumise à un dimanche ; quatre semaines formaient un mois, aux ordres d’un juillet ; trois mois formaient une saison, dirigée par un printemps ; quatre saisons formaient une année, commandée par un agent révolutionnaire ; et ces agents révolutionnaires constituaient ensemble un comité exécutif secret, inconnu des autres affiliés, dont le généralissime ne pouvait être que Blanqui. Au moment crucial, lorsque fut enfin décrétée l’insurrection, le comité de la Société des Saisons diffusa un appel au peuple, où il lui communiquait que «le gouvernement provisoire a choisi des chefs militaires pour diriger le combat : ces chefs sortent de vos rangs ; suivez-les, ils vous mèneront à la victoire. Sont nommés : Auguste Blanqui, commandant en chef…». Les expériences qui ont suivi ne l’ont pas fait changer d’avis, comme le démontrent, en plus de la publication des Instructions pour une prise d’armes déjà citée et qui remonte à 1868, la société républicaine centrale de 1848 ou la Phalange et ses groupes clandestins de lutte en 1870. Toute sa vie, Blanqui n’a jamais cessé de comploter contre le gouvernement en place, mais toujours de manière militariste, hiérarchisée et centralisatrice, toujours dans le but d’instaurer un comité de salut public à la tête de l’État. A l’opposé, Déjacque évoquait dans ses notes à la Question révolutionnaire (1854) la possibilité et l’urgence de passer à l’attaque avec des sociétés secrètes, incitant à la création de petits groupes autonomes : «que tout révolutionnaire choisisse, parmi ceux sur lesquels il croit pouvoir le mieux compter, un ou deux autres prolétaires comme lui. Et que tous, — par groupes de trois ou quatre n’étant pas reliés entre eux et fonctionnant isolément, afin que la découverte de l’un des groupes n’amène pas l’arrestation des autres, — agissent dans un but commun de destruction de la vieille société». De la même manière, dans les pages de son journal Le Libertaire (1858), il rappelait comment grâce à la rencontre entre les subversifs et les classes dangereuses, «la guerre sociale prend des proportions quotidiennes et universelles… Nous nous complétons, nous, la plèbe des ateliers, d’un élément nouveau, la plèbe des bagnes… Chacun de nous pourra continuer à faire de la rébellion selon ses aptitudes». Là où Blanqui “invitait” le peuple à demeurer une masse de manœuvre, encadrée, disciplinée et obéissante aux ordres de ses chefs autoproclamés, Déjacque s’adressait à chaque prolétaire pour le pousser à l’action libératrice, sur la base de ses propres capacités et aptitudes et avec ses complices les plus proches. Il n’est donc pas étonnant que le même Déjacque ait marqué au fer rouge les aspirations dictatoriales de Blanqui :

« L’autorité gouvernementale, la dictature, qu’elle s’appelle empire ou république, trône ou fauteuil, sauveur de l’ordre ou comité de salut public ; qu’elle existe aujourd’hui sous le nom de Bonaparte ou demain sous le nom de Blanqui ; qu’elle sorte de Ham ou de Belle-Ile ; qu’elle ait dans ses insignes un aigle ou un lion empaillé… la dictature n’est que le viol de la liberté par la virilité corrompue, par les syphilitiques. »

Là encore, se sentir proche de l’un ou de l’autre n’est pas indifférent, et constitue le choix d’un camp sans équivoque.

Il y a enfin un dernier aspect de Blanqui qui, pour un œil attentif, a peut-être semblé méritoire d’être dépoussiéré – il s’agit de son opportunisme. Affichant un certain désintérêt pour les questions théoriques et un fort attachement aux seuls problèmes matériels de l’insurrection, Blanqui est le pionnier d’une tendance aujourd’hui plutôt à la mode dans les milieux subversifs : le tacticisme (recours sans scrupules à des manœuvres ou des expédients pour obtenir des autres ce qu’on désire) au nom de la tactique (technique d’utilisation et de manœuvre de moyens militaires). Les spécialistes de Blanqui emploient en général le terme éclectisme pour décrire ses changements habiles et intéressés de positions. Sa conception de l’insurrection comme résultat d’un mouvement stratégique et non comme un fait social, le portait en effet à conclure que la fin justifiait tous les moyens. Pour lui, ce n’est pas la manière qui comptait, mais le résultat, c’est-à-dire la conquête effective du pouvoir politique. Voilà pourquoi, malgré son goût pour les conspirations, il tenta en 1848 de diriger un mouvement démocratique favorable à la participation aux élections. Comme le rappela son camarade Edouard Vaillant, son porte-parole au congrès de la Première Internationale à Londres en septembre 1871 :

« L’œuvre de la révolution était la destruction des obstacles qui obstruaient la voie : son premier devoir était de “désarmer la bourgeoisie, d’armer le prolétariat”, armer le prolétariat de toutes les forces du pouvoir politique conquis, pris à l’ennemi. Dans ce but, les révolutionnaires ont du partir à l’assaut du pouvoir, marcher contre lui sur tous les chemins : agitation, action, parlement, etc. Ils ne se sont pas enfermés dans la “prison modèle” d’un dogmatisme quelconque. Ils n’ont pas de préjugés. »

Cette absence de «préjugés» –qui à l’époque, au-delà de toute cohérence éthique, étaient au moins des intuitions dictées par un minimum d’intelligence– a mené Blanqui à des résultats parfois embarrassants. En 1879, quelques années après avoir tonné qu’«il faut en finir avec le désastreux prestige des assemblées délibérantes», il tenta sans y parvenir de se faire élire député de Lyon. Pour réaliser ce louable projet insurrectionnel, il demanda de l’aide à son ami Georges Clémenceau, alors député radical, auquel il écrivait :

« Devenez à la Chambre l’homme de l’avenir, le chef de la révolution. Elle n’a su ni pu en trouver depuis 1830. La chance lui en donne un, ne le lui enlevez pas. »

Comme chacun le sait désormais, Clémenceau fera effectivement une grande carrière, devenant d’abord sénateur, puis ministre de l’Intérieur, et par deux foix Président du Conseil. C’est à force de sanglantes répressions de grèves et de révoltes qui culmineront par plusieurs massacres de prolétaires, à force de chasses sans pitié aux subversifs de tous bords, sans parler de son interventionnisme lors de la Première guerre mondiale, qu’il gagnera le surnom de «premier flic de France». On ne peut pas dire que Blanqui ait été très clairvoyant lorsqu’il a justement demandé au futur chef de la réaction de devenir le chef de la révolution ! Mais au fond, ce n’est pas si étrange. Il avait vu en Clémenceau l’étoffe du leader politique, du condottiere. Il ne parvenait pas à comprendre que le pouvoir est la tombe de la révolution.

Voilà pourquoi nous n’avons aucune raison de rendre hommage au cadavre de cet aspirant dictateur. Au-delà peut-être d’un slogan et d’un livre, sa mémoire reste puante. Puante comme sa puissance d’État-major, son style militaire, son esprit de caserne, sa détermination en tenue camouflage («ses amis étaient convaincus que la personnalité dominante en lui était celle d’un général», écrivait le bon Dommanget). Que ses admirateurs, vieux ou nouveaux chefs de file du parti de l’insurrection d’État aillent donc fouiller dans sa tombe, pour en respirer les miasmes avec émotion. Avec les tremblement telluriques de ces derniers temps, qui sait s’ils ne finiront pas ensevelis aux côtés de leur Maître – l’éternité par la fange.

“Blanqui o l’insurrezione di Stato” publié sur Finimondo le 3 décembre 2011. Traduit de l’italien dans Salto, subversion & anarchie, n°1, Bruxelles, mai 2012.

Comme des pierres sur l’eau

Comme des pierres sur l’eau

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) nous laisse au mieux un slogan et un livre. Le premier est ce Ni Dieu ni Maître qui fut le titre du journal qu’il fonda en novembre 1880, quelques mois avant sa disparition. Le second est le fascinant L’Eternité par les astres, une méditation sur l’existence de mondes parallèles et sur l’éternel retour. Un cri de bataille et un ouvrage philosophique d’astronomie : voilà tout ce qui mérite d’être retenu de Blanqui. Le reste, nous le laissons volontiers à la poubelle de l’histoire, qu’il s’agisse de ses autres journaux (comme La patrie en danger) ou de sa politique avant-gardiste et autoritaire.

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) nous laisse au mieux un slogan et un livre. Le premier est ce Ni Dieu ni Maître qui fut le titre du journal qu’il fonda en novembre 1880, quelques mois avant sa disparition. Le second est le fascinant L’Eternité par les astres, une méditation sur l’existence de mondes parallèles et sur l’éternel retour. Un cri de bataille et un ouvrage philosophique d’astronomie : voilà tout ce qui mérite d’être retenu de Blanqui. Le reste, nous le laissons volontiers à la poubelle de l’histoire, qu’il s’agisse de ses autres journaux (comme La patrie en danger) ou de sa politique avant-gardiste et autoritaire.

Email de contact:

Email de contact: